——20世纪中叶伦敦国家美术馆绘画清洗争议研究

文 / 王佑佑

内容摘要:1947年伦敦国家美术馆举办“经过清洗的绘画”展览,美术馆彻底清洗画作的行为引发持久的争议,从公众讨论蔓延到艺术史学界。布兰迪、贡布里希、奥托·库尔兹等理论学者与国家美术馆修复师等推崇科学分析的实践者在《伯灵顿杂志》上发表数篇文章,就古色(patina)的范畴,以及它是否属于艺术家的意图从各自的角度进行辩论。本文分析双方观点,并探讨古色趣味如何影响绘画修复实践,从而揭示绘画修复是实践、趣味与艺术价值理解的多维度问题。

关键词:绘画修复 清洗争议 古色 上光油 艺术家意图

自文艺复兴盛期以来,尤其是在莱奥纳尔多等艺术家的努力下,绘画发生了巨大的变革。到了16世纪,人文主义者已经广泛接受绘画是“自由艺术”,画家是富有学识之人。〔1〕他们的艺术作品不仅仅是教堂里用于装饰的可随意被弃换的家具,而被视为具有风格和内容的特殊事物,以其独特的精神价值被理解、评断和保护。得益于此,干预画家作品的行为也在悄然发生改变。在《艺苑名人传》中瓦萨里偶尔会提起绘画技法和画作修复,不多的例子中最有名的是瓦萨里严厉批评索多玛(Sodoma)在西诺雷利(Signorelli)还在世的时候就去修复他画的《割礼》(Circumcision):“……这幅美丽的画作遭到湿气的侵蚀,经索多玛修复,再一次损伤了它的美。实际上,有些由杰出的大师绘制的作品,与其让劣等的画家润色,还不如就将它搁置一旁、保持损坏的状态。”〔2〕虽然看上去是在谴责修复行为,瓦萨里实则希望将这幅美丽的画作及其价值以另一种更合适的方式保存,而不去干预它。从此,欧洲绘画主流修复观念从“画作换新”逐渐转变为“画作保护”。〔3〕

在如何保护画作的问题上,讨论了数百年都难以下定论。绘画修复在欧洲直到18世纪才成为一门独立的专业学科,在英国到了20世纪30年代才出现培养博物馆修复专业人才的机构。在国家性质的美术馆出现之前,修复师大多只需要为私人客户服务,满足他们个人的要求即可,实际上在私人修复领域直到现在还是如此。这使得绘画修复的记载,包括使用的工具、材料配方、技法和客户订下的合同内容都鲜为人知。18世纪末,法国卢浮宫进行绘画清洗和修复,并于1796年展示仅清洗了一半的画作,以强调清洗对保护绘画有多么重要,导致第一次在公众范围内引发广泛的争议。从修复师的角度来看,他们为博物馆和美术馆清洗画作时需要对国民负责,开始接受公众的监督。

但修复师在实际工作时,总是无法满足所有人。在19世纪中英国叶伦敦国家美术馆成立前后,也引发了一次类似的绘画清洗争论。莫里斯·摩尔(Morris Moore)用化名“维拉克斯”(Verax)为掩护于1847年1月18日写信给《泰晤士报》,文章名为“国家美术馆权力滥用”(the Abuses of National Gallery)。他列举了16条对国家美术馆的不满,其中第一条就是“在无知和无礼的尝试中破坏国民共有的绘画作品,还美其名曰为‘清洗’和‘修复’”。〔4〕但国家美术馆的绘画清洗行为在争议过后仅停止了很短的一段时间,便又继续了。

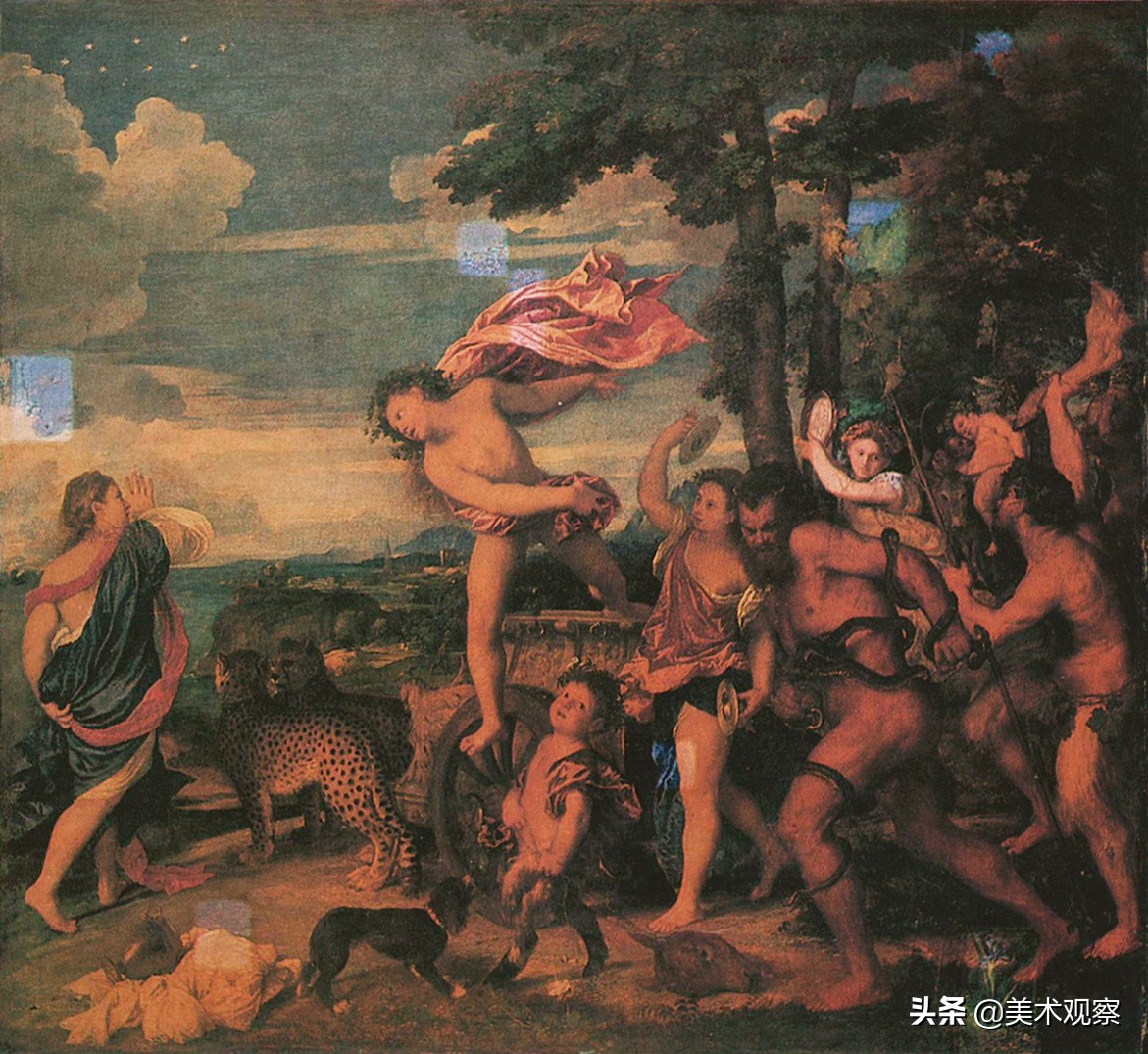

第二次世界大战爆发后,伦敦国家美术馆馆藏作品被转移至北威尔士马诺德采石场中,直至战争结束。在此期间,画作的修复工作没有停歇。从1936年至1946年,国家美术馆用了九种不同的修复方式干预大量画作,其中争议最大的是修复师赫尔穆特·鲁曼(Helmut Ruhemann)〔5〕。相较于同时代修复师更为保守、谨慎的修复方式,鲁曼提倡将X光用于画作材料分析,并在清洗画作的过程中将老旧发黄的上光油悉数清理干净,使画作重焕光彩,被指责方法过于激进。1947年,时任国家美术馆馆长的菲利普·亨迪(Philip Hendy)认为全国人民有权在战后尽快看到过去六年未见的世界上最优秀的画作,于10月举办了“经过清洗的绘画”展览(An Exhibition of Cleaned Pictures),展出包括提香《酒神巴克斯与阿里阿德涅》(Bacchus and Ariadne)在内的七十余幅经过清洗的画作,引发广泛的争议。〔6〕

提香 酒神巴克斯与阿里阿德涅(20世纪50年代正式修复前经过了局部清洗测试) 布面油彩 176.5×191厘米 1520-1523

提香 酒神巴克斯与阿里阿德涅(清洗与复原之后) 布面油彩 176.5×191厘米 1520-1523 英国伦敦国家美术馆藏

实际上,在1947年开展前不久,已经有大量民众公开谴责伦敦国家美术馆的清洗行为,而那次的焦点是委拉斯贵兹的画作《身着棕色和银色衣服的西班牙国王腓力四世》(Philip IV of Spain in Brown and Silver)。〔7〕可以说,这一时期的国家美术馆已批评缠身,争议不断。

针对1947年10月展览的争议来自四面八方,《伯灵顿杂志》(Burlington Magazine)将这些声音总结为几类:一是那些不怎么了解艺术与修复,但非常关注,喜欢在喝下午茶的时候夸夸其谈,以谈论八卦的方式谈论那些他们从未见过或听说过的绘画的颜料被去除,这导致了谣言四起。二是懂画和画的修复并谴责修复的人,数量不多,且局限在学院派的画家圈子,他们坚信老旧的上光油和污垢能够保护古典杰作,他们希望鲁本斯和委拉斯贵兹的绘画看上去如他们所设想的呈现蜡黄色,就同他们自己的画一样。第三类是懂画及其修复却不加辨别地赞同清洗的人,他们中几乎很少有人曾亲眼目睹一幅画是如何被清洗的,或者听一听技艺高超的修复师解释他这个行当里的技术问题。最后一类人则是了解画和绘画修复,又会对修复加以分辨。他们之中最有说服力的批评家从未说清洗是不可取的;美术馆最有力的支持者也未曾说所有画作都应被清洗。争论从最基本的问题,即是否应该清洗画作,不断延伸到更具体的问题,清洁哪幅作品,如何清洗,以及清洗到什么程度。本文聚焦的是最后一类人,他们严谨、理性的讨论为绘画清洗和修复带来许多有益的思考。

菲利普·亨迪为展览撰写的图录前言或许希望能够回应之前的公众评论:“无论(修复)方法如何安全,(修复)原则如何正确,已完成的作品总是存在(修复)合理性的讨论空间。大多数批评来自那些最了解、最热爱绘画的人们,他们共同享有这些杰作。他们的批评会帮助负责(修复)的人们永远不要忘记他们职责的边界,并且始终反省自己的(修复)原则和方法。”〔8〕但是围绕着这次展览的批评声仍不绝于耳,因此议会任命韦弗委员会(the Weaver Committee)为常设调查委员会来彻查美术馆的修复工作。韦弗委员会报告强调了采用科学方法进行修复的重要性,随后基于此在美术馆内建立了由化学家和科学家组成的化学实验室。实际上,美术馆在1946年已成立了修复部门,由一位修复顾问(即鲁曼)、一位修复师和一位工匠组成。

此外,韦弗委员会得出的结论是,国家美术馆近期清洗行为并没有发现会对画作造成任何损伤。但并非所有人都赞同韦弗委员会的观点。1949年,意大利修复理论家切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)在《伯灵顿杂志》上发表了一篇文章,引起巨大反响,他解释了许多概念,如古色〔9〕、上光油和罩色,他认为在处理几个方面需要格外细致的修复方法。布兰迪强烈反对国家美术馆采用的清洗手段。布兰迪在文章中写到,为了使画作鲜艳的色彩趋于柔和,过去的艺术家会在作品表面涂抹各种材料,如上光油和罩色。这不仅会使画作的色彩变得柔和,也会变深,被称为古色。布兰迪坚信,保留画上的古色更接近于艺术家的作画意图,并对支持全面清洗画作的人嗤之以鼻。他解释,罩色和带颜色的上光油都是古色,一旦去除这些,画作很大一部分便缺失了。〔10〕布兰迪秉持着审慎清洗的原则,提倡更谨慎地处理清洗工作。

布兰迪之后,时任国家美术馆副保管员尼尔·麦克拉伦(Neil Maclaren)和化学研究员安东尼·沃纳(Anthony Werner)在《伯灵顿杂志》上发表文章予以回应。麦克拉伦和沃纳承认,这场讨论对修复方法的问题产生益处,但他们依然维护了国家美术馆,并为馆内修复师进行辩护:自古典时代,绘画就不断经历修复和清洗,其中大部分因此丢失了原始的罩色和上光油,所以真正毁了这些画的是早年的清洗,而非近期的。〔11〕

这次争论的分歧点一开始主要在于术语和修复技术步骤上,但从1947年的《社论》(Editorial)开始,《伯灵顿杂志》一直坚信这已经成为关于“趣味”和观看方式的辩论。〔12〕到了20世纪60年代初期,这方面的问题得到进一步讨论。1962年2月,贡布里希在《伯灵顿杂志》上发表了一篇名为《深色上光油:普林尼的一个主题的各种变异》(Dark Varnish: Variations on a Theme from Pliny)的文章,争议的焦点随后转移至审美考量上,并且有早期文献的支持。贡布里希引用了古典文献来讨论上光油和罩色,他参考了老普林尼在《博物志》中所描述的阿佩莱斯的绘画技法,并将其作为古典画家使用不透明罩色的证据。

在贡布里希出版于1960年的专著《艺术与错觉》中,关于光线与视觉的一个章节里也谈及清洗争议。在书中,他认为喜欢大师杰作上的鲜艳色彩是来自自身文化审美的需求,尤其是在印象派绘画发展并广泛传播之后。〔13〕简而言之,我们现在更喜欢鲜亮的颜色。根据1962年2月贡布里希发表在《伯灵顿杂志》上的文章来看,他断言,所有最优秀的画家都使用罩色作为最后一步这个观点是错误的;即便在极少数的情况下是如此,也不能为了应对意外情况而将罩色清洗干净。他还强调说,很多艺术家、艺术史家和艺术从业者都不赞同国家美术馆的修复方式。贡布里希严厉地批评道:“虽然许多独立的观察者发现,一些画作在清洗之后画面剥落、表面粗糙不堪、画面不连贯,但这批评清洗的态度也无法说明这些人迷恋污垢。即便画面上的颜料都完好地保留着(画作也未必仍然是完整的)。”〔14〕随后,他又谴责了政府的“委员会文化”,认为“(美术馆)官方总是带有偏见地支持看似客观的修复程序与规则”,而修复师则不用花费太多心思为修复画作做出决断,只需盲目地跟着既定程序做即可。

瓦尔堡研究院学者奥托·库尔兹(Otto Kurz)紧随贡布里希的步伐,在同一期《伯灵顿杂志》上发表了文章《上光油、有色上光油和古色》(Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina)。库尔兹通过艺术家留下的文献、笔记和材料配方,从理论上分析了上光油与有色上光油之间的差异。〔15〕1963年3月,贡布里希在同一本期刊上发表了另一篇有关清洗争议的文章《引起争议的方法和争论方式》(Controversial Methods and Methods of Controversy)。〔16〕可能期望寻求双方和解,他在文中指出了科学分析的重要性,他写道:“我希望我没有低估科学证据对于理解绘画技法和修复问题的重要性。”〔17〕但是国家美术馆的官方报告里称,正是贡布里希的干预激起了争议。〔18〕

在1947年至1963年的争议中,在看待历史对象和整个历史脉络时,有两种互相驳斥的方法。一方面,鲁曼和国家美术馆采用新实证主义、基于科学分析的方法,乐观地坚信20世纪60年代的修复专家可以重建提香脑中的智慧、复原他笔下的光彩。对于这一派而言,历史是可以被测量的、易为人理解的、连续不断的。在他们眼里,我们可以凭借现有的知识,直接与过去相连接。而另一派的瓦尔堡学者们将“权威”让位给档案文献,认为我们与过去之间存在如此遥远的距离,技艺、观看方式和思维方式的差距如此之大,以至于有时唯一可能的应对措施就是尽量不多加干预、谨慎行事。从理论上来讲,他们与伽达默尔(Gadamer)在1960年出版的《真理与方法》中表达的史观不谋而合。这些差距最终是无法调和的。

值得注意的是,参与这场争议的学者大多把自己的文章或信件刊登在《伯灵顿杂志》上,那么这份期刊又在这场清洗争议中扮演什么角色呢?翻看《伯灵顿杂志》在20世纪刊登的文章便可知,它在发表艺术史学术文章的同时,也关注着国内外的修复问题,包括战后意大利的艺术作品修复〔19〕和国家美术馆清洗政策。事实上《伯灵顿杂志》是40年代最早为反对国家美术馆修复方式的学者提供发声的平台,发表了布兰迪、贡布里希和库尔兹等理论研究者的文章。同时,期刊为另一方也提供了讨论的空间,这说明《伯灵顿杂志》希望通过严谨的智力交锋来解决这场争议,争议双方的观点应被详尽、彻底地研究和讨论。《伯灵顿杂志》更多是出于对过度清洗绘画的担忧,而非为了攻击美术馆、吸引眼球。在1947年国家美术馆的“经过清洗的绘画”展览举办的同期,《伯灵顿杂志》还发表了一系列文章关于欧洲其他国家的修复近况,比如在佛罗伦萨美术学院举办的修复作品展览。〔20〕这表明这本期刊对修复问题持续而热切的关注和较为公正客观的态度,并非针对国家美术馆。实际上,这本期刊自成立之初就与国家美术馆保持密切的联系。两个机构之间经常发生专业人员的人事交流,或为共同项目一起工作,如查尔斯·霍姆斯(Charles Holmes)和尼尔·麦克拉伦两位都曾任国家美术馆馆长和《伯灵顿杂志》主编。因此,本文许多重要的资料正是选自这本公正客观的期刊。

这场争议也带来了诸多积极的影响,比如它使得绘画修复和清洗研究突飞猛进。韦弗委员会提倡现场保护工作室,开创了修复的新纪元。理论方面,布兰迪在1963年出版了《修复理论》(La Teoria del Restauro)一书,在修复史上具有里程碑式的意义。他在书中强调,专业的修复师与理论学者之间必须互相分享各自的知识与经验。

清洗争议的源头:上光油难题与古色趣味

与历史上大大小小的绘画清洗争议相似,“二战”后围绕着伦敦国家美术馆清洗争议的最根本问题是上光油。自中世纪以来,上光油因其作用被画家广泛用于画作上,成为一种画家创作过程中常用的材料,不仅能够保护画面,而且能为画作增添特殊的光泽。但从古至今,上光油都或多或少会变色,通常变成黄色或深棕色。因上光油的具体配方不同,它变色的程度略有不同。并且,画家在作画的过程中、使用这种材料时,也非常清楚它会发生的变化。

然而,变色的上光油通常会使得画面变得晦暗不明,因此修复师在修复一幅古画时,往往第一步需要处理的就是旧有的变色上光油。但清除上光油的过程没有那么简单,因为上光油经常与颜料或罩色混在一起,而颜料和罩色则必须得到最大程度的保留,它们是艺术家精微技法不可或缺的一部分。画家在作画的过程中,色粉可能会进入上光油之中,可能无意为之,因为油性调色剂会发生降解,也可能画家故意将色粉调入其中。画家出于两种情况有意为之:一是画家将上光油当作绘画颜料的调色剂,二是画家将整个上光油层着色,用以调整画面整体色泽。正是画家复杂的上光油使用情况,为后世的清洗工作带来了巨大的困难。

当时间作用于画面之后,上光油层便产生了古色。但是,古色不仅意味着材料的老化或变脏,也代表着古朴色调与质地。这种画面上因时间而逐渐产生的深色,并不总被视为对画作的伤害,相反它能增强画作的统一与和谐感。瓦萨里也承认时间对绘画带来的正面影响:“当画家因运笔不小心或判断不准造成失误后,他们本人或在别人的指点下发现自己所犯的错误,并有时间用画笔进行掩饰和修补。”〔21〕这种色调很长一段时间内为部分艺术家和鉴赏家所青睐,这在很大程度上影响了绘画修复,在17至19世纪的英国能明显地看到这一点。

自16世纪,收藏家购买大量古典雕像、艺术品和小件的稀有物,并赞助同时代的画家作画。17世纪的英国,收藏行为蔚然成风,查理一世、阿伦德尔爵士(Earl of Arundel)、亨利·克雷·弗里克(Henry Clay Frick)和威廉·伦道夫·赫斯特(William Randolph Hearst)都是典型代表。〔22〕有一个观念在17世纪非常流行,古老的艺术品比新创作的作品更优秀,因此前者价格更昂贵。到了18世纪,这一条成为鉴赏家和收藏家的铁律。〔23〕人们在欣赏艺术之美的同时,也看重它带有的“年代价值”。因此,画作上的古色不仅利于画作在视觉上的和谐效果,也视为年代价值的象征。

乔治·波蒙特(George Beaumont)是一位艺术赞助人兼业余风景画家,曾打趣道:“一幅好画,就像一把好的小提琴,画面应是棕色的。”赞同波蒙特观点的人不在少数,是17和18世纪的主流审美倾向。〔24〕约瑟夫·艾迪生(Joseph Addison)于1711年在《旁观者》(Spectator)上发表一篇文章,他幻想自己走进一家美术馆,一边是生者的画作,一边是死者的画作。生者一边,许多在世画家正在忙碌着,包括虚荣(法国人)和贪婪(作画很快的画家)。“死者这边,我只看到了一位画家正在工作,他的动作无比缓慢,但每一笔都十分精妙。”这位画家就是“时间”:

(在画作上)一笔接着一笔,没有停歇,没有休止……不知不觉地抹掉了人物上每一处令人讨厌的光泽,他还在阴影部分增加了美丽的棕色,让整体色彩更为柔和,以致每幅画看上去都比大师刚完成时更完美。〔25〕

文学家约翰·德莱顿(John Dryden)也撰写大量文章与诗歌赞美“时间”这位画家:

时间从你们背后起立,

用纯熟的画笔轻擦着画中人的身体,

把调子减轻,把颜色加深,

给他们增添了古色古香的优雅〔26〕,

他使你们流芳百世,

他给予你们的美远多于使你们失去的。〔27〕

正因对古色的珍视,修复师会因为清洗古画、去除了古色而备受批评,被谴责对杰出画作造成了巨大的破坏。1598年,理查德·海多克(Richard Haydocke)在将乔凡尼·保罗·洛马佐(Giovanni Paolo Lomazzo)出版于1584年的书《绘画专著》(Trattato della pittura)翻译为英文,他在引言部分评论道,他已经“见到大量优秀的古画被小心对待,涂上了鲜亮、美丽的颜料和干净的上光油,但实际上这是在毁坏画作……工匠大胆、自信又很无知”。〔28〕海多克明显十分厌恶过度补笔和鲜亮的上光油,他怪罪于画作的拥有者和修复师,修复师在文中是一位漂泊不定的肖像画家,也接修复的活计。四处漂泊的艺术家同时承担绘画清洗的工作,直到19世纪这个现象依然很常见。

然而,对古色的看法也不统一,威廉·荷加斯在1761年创作了版画《时间熏染绘画》(Time Smoking a Picture)讽刺这种喜爱老旧发黄的画作的趣味。除了作画,他还将自己的观点直接诉诸文字。在《美的分析》中,他直接引用了前文德莱顿的诗歌,并大加批判,认为古色使艺术远离自然,对艺术的发展有害无利,甚至将专家和鉴赏家引入歧途。〔29〕在德·塞拉、艾迪生和德莱顿眼中能够使画面颜色更加和谐以避免过于鲜亮和刺目的古色,却被荷加斯发现,长期以往会改变色粉,使画作丧失明暗对比与色彩的平衡。〔30〕

荷加斯反对的不仅是收藏家和画商的观点,而且是大多数艺术家的做法。事实上,许多画家自己也认为时间有助于提升优秀画作。〔31〕可惜的是艺术家对古色的看法,鲜少被记录下来,至少有路易斯·拉格伦妮(Louis Lagrenée)〔32〕、约瑟夫·韦尔内(Joseph Vernet)〔33〕、查尔斯·伊斯特莱克(Charles Eastlake)〔34〕和雷诺阿〔35〕赞赏绘画上古色的效果。还有一些艺术方面的著名作家也持相似观点,包括马尔科·博斯基尼(Marco Boschini)、安德烈·费利比安(André Félibien)、弗朗切斯科·阿尔加罗蒂(Francesco Algarotti)和丹尼斯·狄德罗。〔36〕其中伊斯特莱克的影响最为突出,因为除了画家的身份,他也是伦敦国家美术馆第一任馆长,他的观点不仅决定了自己的艺术创作,更影响他为国家美术馆购买收藏品时的判断,以及保存藏品时的修复决定。

库尔兹在《赝品》(Fakes)一书中提到利用古色来作伪的情况。〔37〕这种做法十分常见,因此鉴赏家不得不清洗画作,将古色移除,从而判断画作真伪。此外,莫尔泰尼还会为清洗干净的画作涂上带有颜色的上光油,通过使用这种看似陈旧的上光油,希望让画作整体颜色更加柔和,这正是因为偏好古色而做出的干预手段。在乔凡尼·贝多蒂(Giovanni Bedotti)在1837年《绘画修复》(De la Restauration des Tableaux)一书中也规定了,在清洗结束之后,修复师需将一层污垢覆在画作上,以达到画面最终的和谐效果。〔38〕从更为实际的角度来看,涂抹带颜色的上光油还能便捷地隐藏画作的磨损处和缺失处,使得画作在艺术市场的买卖中更有优势。

“和谐”是19世纪一个重要的艺术批评概念,艺术理论家经常赞扬一件作品颜色的和谐,批评画作带有强烈、刺目的对比。〔39〕伊斯特莱克在评判意大利文艺复兴早期绘画时,认为它们缺乏和谐与美感,还曾给修复师写信建议为早期画作增添一些暖色调。〔40〕带有自然或人造的古色的画作,显然符合他们的品评标准。

当然还有一些艺术家对古色提出了异议,包括画家塞巴斯蒂亚诺·马佐尼(Sebastiano Mazzoni)、威廉·荷加斯、让·埃蒂安·利奥塔(Jean-Étienne Liotard)和康斯太布尔(John Constable)〔41〕。虽然艺术家们对古色的看法并不一致,但是有文献表明,一些艺术家会预防古色效果的出现。委罗内塞、圭多·雷尼、多纳托·克雷蒂(Donato Creti)、约瑟夫·韦内特和卡斯珀·戴维·弗里德里希(Caspar David Friedrich)在作画时会将颜色画得格外鲜亮,因为他们知道时间会使色调趋于柔和。〔42〕温克尔曼也提及这个常见的做法。〔43〕另一位作画思路相似的画家是凡·高,他同意时间会不断削弱他的色彩,并且意识到时间不会使作品色彩和谐之后便停下脚步,古色会不断加深,最终将毁了他的画。〔44〕

1947年10月9日伦敦国家美术馆举办的“经过清洗的绘画”展览图录封面借用了荷加斯的作品《时间熏染绘画》,这一目了然地说明了20世纪的国家美术馆对于古色趣味的态度,从而影响美术馆的清洗操作。

实际上,古色在物质层面上的具体范围仍有争议。在拉尔夫·迈耶编写的《美术术语与技法词典》中,古色在绘画领域中的定义依然很模糊。20世纪中叶的清洗争议中首先讨论了这一话题。国家美术馆坚定地认为,古色指的是古画在数百年来积累的污垢和变脏的上光油,它会影响人们观画。美术馆还批判古色是迎合废墟的浪漫嗜好,所以应彻底洗去古色,还原美术馆所认为的原始面貌。但这样做的后果是惨痛的,提香的画作《酒神巴克斯与阿里阿德涅》就是一个典例。虽然复原后的画作尚可令人接受,因为已经经过了修复师的补笔和润色。但根据清洗过程中的图片可以明显看出,即便清洗过的区域整体变亮了,但也变得更加苍白,黄色布料的褶皱上的阴影关系几乎消失,而酒神巴克斯的女祭司的头部、手臂和手上的手鼓都被洗得斑驳不堪,露出了底子。

布兰迪在1949年与1950年的文章中持不同观点,他认为古色涵盖罩色和着色过的上光油,而这正是画家表达的重要部分。并且古色的一大作用是,抑制了材料、媒介的在场,将画家的艺术与工匠之作区分开。布兰迪将古色的概念升华,使其超脱原本纯粹的材料性,提炼为尊重艺术理性与史实理性的概念。所以应当充分尊重古色,谨慎地清洗。

在这些讨论中,需要将古色积累的程度加以区分,短时间积累的古色或许能完善画作,而长时间积累的古色则会毁了一幅古画。李格尓在探讨文物的价值时,也提醒人们,对年代价值的崇拜会导致其自身的消亡。〔45〕因为古色没有一个固定的状态,而是处于不断变化的过程。当古色积累程度过于严重时,有必要进行干预。当然,到什么程度需要进行干预,这个判断对于修复师而言也是个考验。

绘画清洗背后的观念问题

由伦敦国家美术馆1947年“经过清洗的绘画”展览引发的绘画清洗争论过程中,学者们公开讨论古色的问题,除了审美趣味之外,他们也从历史文献与科学分析的角度进行辩论。经过剖析学者们发表的文章发现,他们实质上在争论的是艺术家的意图、如何保存或复原其意图,以及艺术作品真正价值所在的问题。

1. 核心争议的前夕

在国家美术馆馆长菲利普·亨迪眼里,“时间”施加在画作上的,不仅有自然变色的上光油、附着在画上的灰尘和污垢,更是过去修复师“错误”的修复痕迹。在他为图录撰写的文章里,谴责19世纪美术馆修复师使用油性上光油,因为它会改变画作整体颜色、削弱对比度,使得画作失真,而且画家的笔触、画作色调间微妙的变化也被上光油掩盖了,画作的个性表达随即消失。〔46〕

实际上在1922年一位化学家克莱夫·贝尔(Clive Bell)已阐明了极端的彻底清洗原则。画作经常被一层浑浊不透光的棕色上光油所覆盖,这让观者难以看清画面,所以需要清洗画作,即便在清洗的过程中画作受到损伤,也比一幅模糊不清的画更好。〔47〕之后,支持彻底清洗的人经常引用贝尔的话来说服那些艺术爱好者,能看到一些总比什么都看不见好。〔48〕

除此之外,国家美术馆在20世纪中叶清洗画作也是为了配合绘画无玻璃外框展示实验。为了观众更准确地观看画作、公正地评判是否需要玻璃外框来保护画作,有必要将画作的品相控制在一个较好的状态。对于国家美术馆而言,为了实现一个“较好的状态”,修复师就将古画上原本手工敷设的不均匀的旧上光油替换成了使用机械喷涂的新上光油。由此可见,亨迪是将绘画清洗与绘画展示问题结合在一起考虑。〔49〕

以上是国家美术馆馆长在展览图录中对清洗绘画的官方解释,但在20世纪中叶真正做出清洗决定的是修复师本人。实际上自国家美术馆于19世纪成立以来,绘画修复的决定权逐渐向修复师倾斜。在20世纪30年代之前,所有馆长都是艺术家出身,其中几位还是皇家美术学院的成员〔50〕,因此对美术馆内修复这兼需高超技法与鉴赏能力的工作颇有影响力。通常由修复师拟定画作修复方案,馆长决定通过与否,美术馆的董事会拥有一票否决权。20世纪30年代,伦敦考陶尔德美术学院(Courtauld Institute of Art)建立科学部门,从此英国博物馆修复师开始接受系统的训练,绘画修复业的专业化程度至少在伦敦范围内进一步提升。与此同时,艺术史家肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)担任馆长时〔51〕,他将修复的决定权在很大程度上让位给了修复师,因此修复师有了更大的自由与话语权。除了极为个人的原因〔52〕,鲁曼明确说明的清洗画作原因,与一百年前伊斯特莱克的想法不谋而合。他认为18世纪以前没有古典大师会利用古色来提升自己的画作〔53〕,反而17世纪许多画商和伪造者为了个人利益会敷设人造古色,即着色的上光油,而清洗绘画正是为了辨认层层面纱后的珍品。〔54〕

展览开幕的同年12月,《伯灵顿杂志》的社论批评国家美术馆对于绘画清洗全盘赞同的态度。亨迪特意在图录文字中选取展品荷兰画家库普(Cuyp)的风景画和扬·凡·怀森(Jan Van Huysum)静物花卉作品为例。这些荷兰绘画除了层层变色的上光油之外,多个世纪以来无人干预,修复师可以毫无风险一直清洗到颜料层。用这些作品来说明绘画清洗的优点是有失偏颇的,因为大多数画作的情况更为复杂,并且每幅画都有各自特点,必须区别对待。《伯灵顿杂志》并不认同美术馆所坚持的修复对画作百利而无一害的观点,尤其是当鲁本斯《和平与战争》(Peace and War)的红色底子都显露出来,就不该教条地清洗画作。〔55〕

菲利普·亨迪〔56〕和战时任馆长的肯尼斯·克拉克都十分信赖科学分析的力量,克拉克认为美术馆馆长需要负责的首要审美问题,即画作在修复后是否看上去比修复前更美,只有训练有素的科学家经过调查后才能回答。〔57〕而《伯灵顿杂志》对此保持怀疑的态度,质疑美术馆过于忽视鉴赏力。〔58〕事实上,国家美术馆自成立以来就相信科学实验。19世纪中叶发生的第一次绘画清洗争议之后,众议院成立特别委员会调查事情原委,并邀请科学家法拉第做实验检测使用纯酒精去除画作表面的污垢和上光油时是否会伤及画作的颜料。就绘画修复问题,美术馆方、修复师与公众观点产生分歧时,科学家成为了仲裁者。〔59〕

“经过清洗的绘画”展览于1948年6月30日落下帷幕,但关于绘画清洗的争论才刚刚开始。

2. 1949年至1950年的思想碰撞

1949年7月布兰迪在《伯灵顿杂志》上首先发表文章,理性地谴责国家美术馆彻底清洗的方式。从这篇文章开始,绘画清洗进入更为理论化的激烈讨论,逐渐结束了彻底清洗的拥趸和古色信徒之间立场两极分化的情况。布兰迪引用意大利古典绘画理论和绘画例子,希望说明罩染和着色上光油普遍存在于所有时期、所有流派中。他以13世纪科波·迪·马克瓦多的《圣母子》为例,说明意大利文艺复兴早期画家也有使用有色上光油作为罩染的情况。这与当时英国普遍的看法有出入。〔60〕因此,在清洗绘画时,总是假定画中存在古老的罩色和上光油,需要每次有义务对它们的不存在提出证明。〔61〕

在这篇文章中,布兰迪对于古色性质的洞见具有启发性。他认为画家之所以使用古色,是因为不希望材料过于瞩目,因为“材料胜过形式全然是对形式的损害:艺术作品中的材料,必须只是形象的媒介,永远也不能是形象本身”。〔62〕以材料取胜是工匠的做法,作为艺术家的画家希望自己与其相区分,于是便利用古色“恢复材料的媒介职能,使它止步于形象的门槛之外,确保它不再令人无法忍受地滥用力量从而凌驾于形式之上”。〔63〕但是布兰迪并没有说服所有人,一年后国家美术馆副保管人尼尔·麦克拉伦〔64〕和化学研究员安东尼·沃纳发表文章对布兰迪的批评进行反击,维护了国家美术馆的立场。他们与布兰迪在古色这一术语的具体定义上就开始产生分歧。布兰迪认为古色仅指各种罩色和着色的上光油,并非多个世纪累积起来的灰尘、上光油。〔65〕但麦克拉伦和沃纳认为古色仅与颜料本身发生的变化有关,比如长时间发黑的调色剂、色粉褪色、产生裂纹等,而且这些变化正是“古典大师”作品的物理特征;他们强调画家难以控制古色,古色只是因时间自然产生的效果。〔66〕

因对古色的理解不同,所以在绘画清洗方面他们也各抒己见。麦克拉伦和沃纳觉得绘画清洗的关键在于罩色是否可溶于清洗溶剂,在罗列事实后他们认为罩色并不会很轻易地被洗掉,所以清洗绘画大概率是安全的,而布兰迪担心古色、罩色和着色上光油会被不小心清洗掉,则是因为布兰迪不了解罩色和表面上光油的溶解度。他们还强调,过去画家意图使用尽可能无色的上光油,并尽可能地薄涂,并且画家根本无法预测画作因老化而变色,以至最后失真的程度。在他们的文章里,将布兰迪谨慎的清洗态度,归结为支持“部分清洗”的方法。〔67〕而这种将对立立场简单化的说法,在布兰迪眼里只是沦为了绘画清洗领域里一种彻底清洗的必要性和局部清洗的机会性的经验主义声明。〔68〕

面对麦克拉伦和沃纳的分析,布兰迪再次撰文一步步考证他们的评论是如何站不住脚,既缺乏美学依据,也缺乏史实依据,在解读引用的文献时又是怎样断章取义。布兰迪敏锐地发现麦克拉伦和沃纳所引用的古文献,包括普林尼的文字,所指的是在画面上统一敷设的上光油,而非局部使用的罩色,他们误以为罩色已经变得理论化并广为使用。布兰迪证明了罩色最初只是画家在自己画室内比较个人的做法,是为了获得特定效果的应变之策,是为了在不进行覆盖性重绘的情况下掩饰缺憾的补救措施。古老文献中也鲜少提及罩色的做法。〔69〕

再者,罩色的稳定性也令人生疑。前文已述,麦克拉伦和沃纳认为罩色不易溶于清洗溶剂,但事实上布兰迪发现罩色的实际成分并不统一,配方各式各样,存在着偶然性和局部性,所以全然不能相信现代溶剂鼓吹的安全系数。〔70〕

至于过去艺术家都使用无色上光油这一点,布兰迪也予以反驳。在查找上光油配方汇编后,布兰迪写道,中世纪的画家就已习惯使用带一种基础性的红色的上光油,他们甚至认为这种红色是必不可少的,甚至找不到上光油材料而寻求替代品时会用红铅为之染色。此外,绿色和黄色上光油也很常见。〔71〕

在讨论绘画修复的过程中,麦克拉伦和沃纳一直侧重讨论清洗技术的问题,因为他们认为纯粹的审美讨论是没有尽头的,即便他们的技术讨论也充满问题。而布兰迪着重反击了这一点,麦克拉伦和沃纳割裂审美与修复实践的关系,在他看来是因为他们的修复研究对象是一块涂了上光油的木板,而非艺术。〔72〕随后布兰迪发表于《中央修复研究院通报》上的文章再次强调修复师的干预对象是艺术这一点,他认为探讨修复问题的前提是“在它(即绘画)的材料中,即它的物质依据中,除了形象将其自身揭示出来的各种手段之外,除了被固着在一种人类精神记录里的那一历史环节之外,人们不能、也不应看出任何别的东西了”。〔73〕同时布兰迪还提到了绘画作为史实记录的一面,应最大程度避免实质性改动,相信修复干预的实践方面需要同作品要求的美学与史实考虑相结合。但如果作品的美学方面与史实方面发生冲突时,“总应该让那些令艺术作品之所以成为艺术的方面,即美学方面获胜”。〔74〕

在比利时圣巴夫主教堂修复《根特祭坛画》前夕,各方艺术专家与修复师汇聚在一起举办了一次国际大会,人们最终采纳了布兰迪提倡的审慎清洗标准。麦克拉伦本人也出席了这一次会议,但他并没有提出异议,也不再支持整体清洗。〔75〕由此可以认为,在这一阶段的绘画清洗争议中,布兰迪占据上风。事实上,在1949年至1950年的讨论过程中,观点双方并没有剑拔弩张,而是以较为公正平和的态度进行对话,最终在纷争中达成所有人都期待的真诚有效的合作。

3. 20世纪60年代的观点交锋

1950年10月《伯灵顿杂志》刊登了布兰迪和贡布里希的通信,〔76〕贡布里希引用了普林尼在《博物志》中记录阿佩莱斯使用带颜色的上光油:

(阿佩莱斯)曾在自己画上薄薄地刷上深色涂层〔77〕,除非离得很近,难以察觉。这涂层非常薄,以致能够通过反射光增强色彩的活力〔78〕,并阻挡灰尘和污垢。主要目的是,防止明亮的色彩冒犯人眼,因为观者透过涂层看画就如透过一扇明瓦窗户,如此一来,从远处望去丰富的色彩就有了微妙的质感。〔79〕

贡布里希以他所处年代的角度来看阿佩莱斯的做法,已经是令人费解,有缺陷的。他后来在《阿佩莱斯的遗产》中再次提到这段文字,并推测,“因为评论家们声称这位大师的画令人眼花缭乱,而人们实际看到他的画则光线比较柔和,所以有人就编出这个故事来解释这种出入”。〔80〕但他强调,重要的不是阿佩莱斯真正做了什么,而是他是如何被后人理解、并影响后人作画的,尤其是文艺复兴及以后。

十二年后,贡布里希再次撰写文章发表在《伯灵顿杂志》上〔81〕,以阿佩莱斯的这段材料为线索,分析在16世纪到18世纪这个故事是如何被阐释的,包括为第二版《艺苑名人传》撰写普林尼条目的阿德里亚尼(Giovambatista Adriani)、将普林尼文章译为英文并收录在自己著作里的朱尼厄斯(Francisus Junius)、巴尔迪努奇、雷诺兹等人都曾记录、评论过这段话。虽然不能说阿佩莱斯的做法会被所有人或者大部分画家效仿,但“假如我们知道有一幅杰作是这么做的,就足够引起人的警惕了”〔82〕。贡布里希也指出了麦克拉伦和沃纳在区分罩色和上光油时循环论证的根本逻辑错误。

对于经常被买卖、运输的画作而言,最初用树脂颜料制成的深色上光油很难留存至今,到了20世纪修复师手上的画作,覆盖着的上光油很可能是由前代修复师更换过的。在鲁曼、麦克拉伦和沃纳看来,过去修复师手法低劣,应将其痕迹悉数去除。但贡布里希敏锐地注意到,这些修复痕迹或看起来是后世的添加物很有可能在一定程度上体现了原作者的手法,所以不得不去尊重它,就像尊重古建筑中的新砖块与飞扶壁,因为一旦去除了这些后来支撑物,建筑必定轰然倒塌。虽然添加物仍有争议,但是“古画太过珍贵,以致不能冒险将它们用于富有争议的实验中,无论人们如何强调那些实验的价值。绘画修复领域里没有权威”〔83〕。添加物很有可能也是原作的一部分,或者是原作缺失部分的影子。

此外,贡布里希还用了一些篇幅解释绘画清洗会使得原本画作色彩的和谐关系遭到破坏。这里的“色彩”不是指科学家色彩图表里的色彩体系,而是指不同语境下观察者对颜色的感受性阐释。贡布里希认为相较于化学方面的支撑论据,多变而神秘的心理因素在绘画修复时、修复后观看画作时会产生更大的影响力。

在同一月份的《伯灵顿杂志》上,奥托·库尔兹紧随贡布里希发表了一篇文章。他认为,化学分析在检验颜料时十分有帮助,但对于辨别颜料的调色剂与上光油却无能为力,所以希望依靠文献的帮助去证实那些在过度清洗的画作中业已消失的历史事实。首先,他阐明过去大多数画家使用的是黄色或棕色上光油。虽然至少从17世纪开始,画家不断尝试制作尽可能透明无色的纯净上光油,但能达成这个目标的画家,诸如丢勒之类的大师,是很难得的。即便发明了某种方式,画家也通常视为自己的秘方,不会与人分享。库尔兹列举了数位画家,如真蒂莱斯基、雷诺兹、夏尔丹都有各自偏好的制作上光油与敷设上光油的方式。他还提到了一种特殊的现象,之前贡布里希与布兰迪都没有发现,一些画家会在涂抹上光油之后继续作画,比如真蒂莱斯基会在完成了一半的画作上就敷设上光油。这些来自艺术家自己的补笔通常被误认为是后世的添加物、往往被去除。〔84〕瓦萨里也在《名人传》的前言部分也提到这种糟糕的情况,画家经常在作品风干后进行修补工作,这种重新润色的部分很容易被修复画作的人用潮湿的海绵擦去。〔85〕

库尔兹在文章最后为修复实践提供了两个选择,一是尊重古典大师们的意愿,即尊重画上的古色,这也是大多数修复师的做法,包括布兰迪供职的意大利罗马中央修复研究院、意大利各大美术馆、西班牙马德里普拉多美术馆等。二是漠视所有历史证据,修改古画以符合现代趣味。他正是在讽刺伦敦国家美术馆惯行彻底清洗,将伦勃朗的画洗得与莫奈的色彩相近,这种“现代化”的方式肆意破坏了绘画的和谐感。〔86〕

紧接着库尔兹的文章,《伯灵顿杂志》又刊登了考陶尔德美术学院科技部门主任、科学修复专家里斯·琼斯(Rees Jones)的文章,他的观点与麦克拉伦和沃纳基本相同,以“化学分析”和“物理方法”为绘画清洗找技术支持,认为根据审美和艺术史做判断是容易犯错的。〔87〕但在技术方面,他证实了国家美术馆使用的清洗溶剂的确会使油画颜料如白垩粉一般黯淡无光,因为清洗溶剂会带走颜料中的有机物质,使得剩下的颜料更脆弱,老化得更快。〔88〕

随后,科伯恩·威瑟罗普(Coburn Witherop)、乔伊丝·普勒斯特(Joyce Plesters)〔89〕和丹尼斯·马洪〔90〕都分别撰文刊登在《伯灵顿杂志》上反驳贡布里希和奥托·库尔兹。威瑟罗普关注上光油,认为虽然上光油装在罐子里时看上去颜色很深,但是新鲜涂抹在画作上之后,不会为画作带来肉眼可见的颜色。他做了一个实验用以证明这一点,他将四种不同的但都十分常用的上光油敷设在画上,画作呈现出来的色彩效果没有什么不同。这四种上光油装在罐子里时看上去颜色差别很大,分别为深红棕、深红金、带有微微牛奶光泽的黄色,以及几乎与水一般的无色,前两个上光油是过去古典大师最常用的。威瑟罗普观察到,如果要使上光油产生明显的颜色效果,那它的着色程度必须很高,要添加大量色粉,多到上光油放在瓶罐里看上去像是颜料,而非上光油。〔91〕

威瑟罗普直接批驳库尔兹对丢勒及其同时代画家做法的解读。库尔兹认为丢勒成功制成了无色上光油,而他同时代的画家仍在使用深棕色上光油。威瑟罗普从技法出发,发现就色彩的饱和度与清晰度而言,丢勒的画与同时代其他画家的作品并无太大区别。因此,威瑟罗普的看法是,丢勒成功做到的可能是让色彩的饱和度与清晰度延续得更长久。〔92〕威瑟罗普的观点也得到了贡布里希的评论:“我看不到我提供的证据会被未着色上光油的技术分析所影响。我甚至看不到这种分析如何可能反驳库尔兹收集的资料,这些资料清楚地表明至少某些画家考虑到了随时间变黄的上光油。”〔93〕

马洪认为是贡布里希误把威瑟罗普对他使用的材料的精确描述误解成了“技术分析”。马洪在自己文章里总结了一个重点:敷设上光油之后,画作的颜色看上去不会发生明显的变化;而上光油即便未掺入色粉,放在罐子里看上去也是深色。贡布里希和库尔兹似乎没有考虑到这一点。马洪更暗示或许是因为这两位学者缺乏实践经验导致的。〔94〕

接着,马洪借威瑟罗普的实验结果去重新评估贡布里希对普林尼文字的阐释。在贡布里希的文章里,将阿佩莱斯使用的“深色涂层”认作是罩色,但威瑟罗普说明这很有可能指的是上光油,因为当敷设得很薄时,上光油几乎无色,才能够“使色彩更为鲜艳”〔95〕。马洪也支持威瑟罗普的观点,因为他认为罩色无法做到普林尼描述的效果。〔96〕

再者,马洪结合普勒斯特的材料研究提出,文艺复兴时期及以后的画家们,既然大多能够看到普林尼的这段文字,似乎很难有足够的书面依据来推论,他们就会认为阿佩莱斯的做法对自己的创作有任何特殊的意义。马洪认为这些画家不会按照贡布里希的方式来解读普林尼的这段文字,即整个画面上的涂层被很大程度地着色了,以至于涂层会改变整体的颜色。虽然对于这些画家来说,用折射率的角度解释上光油在增添色彩饱和度方面的作用超出了他们的知识范围,对文本的解释也不在他们的能力之内,但他们拥有绘画技法的实操经验,他们十分习惯上光油放在瓶罐里看上去颜色很深,十分熟悉画作上的整个涂层带来的视觉效果。马洪相信画家自然会意识到普林尼的说法与他们正在施行的方式是完全一致的,可能过于常见以致不用多加思考。

甚至,马洪还质疑了多位学者曾引用过的巴尔迪努奇的文章,他提醒读者要将巴氏的话放入特定语境中解读。巴尔迪努奇认为阿佩莱斯用的上光油在油画技法发明出来之后就是多余的了,所以普林尼的话对于油画家没有借鉴意义,而油画家用的上光油与普林尼的上光油在功能上是不同的。实际上巴尔迪努奇这番话的背景是为了证明现代绘画优于古典之作。在他看来,油画更近似自然,因此从他的审美角度来看比蛋彩画和湿壁画更优越,并认为古典时期一定不知道油画技法。油画发明之前的画都敷设深色涂层,用于弥补巴氏所认为的调色剂缺陷,使他们苍白的画作更接近自然,带来景深感与活力;而油画家们无需上光油来弥这方面的缺憾。在引用完普林尼的话之后,巴氏又提及在他的印象里使用上光油的人是少数,只是为了让在作画过程中失去光泽的几块颜料斑驳之处重现光彩。在这里,马洪是为了能够使读者相信,他提出的另一种解释存在合理的理由,从而使人们进一步确信没有理由要毫无保留地接受贡布里希和库尔兹提出的解释。他还再次解读了库尔兹文章引用的几篇文献,阅读上下文后发现可以得出合情合理的不同结论,包括海因里希·迈尔(Heinrich Meyer)记录巴罗奇(Barocci)使用着色了的上光油〔97〕、马尔科·博斯基尼记录16世纪威尼斯画家和马尔瓦西亚(Malvasia)记录圭多·雷尼用色。马洪认为库尔兹之所以会误读材料,是因为他过于依赖文献,没有参考画家作画时的真实情况。

马洪又将批判的目光回到贡布里希的身上。贡布里希在自己文章中花了一些篇幅来描述他所认为绘画清洗争议的中心问题,就是画作整体环境(context)对于人们理解和感知色彩的重要性。但马洪认为几个世纪以来这个原则已经被视为老生常谈,也许没有必要如此细致地论证这一原则的存在。不过他也在脚注里补充,贡布里希之所以强调这一点,是因为这个原则作为一个视觉事实的地位已经被忽视了。

马洪直接炮轰深色上光油在画作上形成的效果,他说:“但凡看到过绘画中冷暖色调之间的相互关系被着色的涂层削弱,都会知道这涂层是一种极其粗鲁、缺乏鉴赏力的低劣手段,这种做法消除了色彩之间的明显区别。”换言之,作品里整个色彩环境经历了不受控制的巨大改变,这会令画家反感。这也正是上光油产生的效果,自原作者敷设开始便不断变色。“或许称之为形成了某种‘和谐’”,但马洪强调,“不能忽视在这过程中,绘画付出的代价是减弱甚至彻底消除了艺术家原初放置在画作里的某些元素,也因此相对地,必然会影响绘画中其他元素”。在这里,马洪反对贡布里希和库尔兹的观点在于,他们认为上光油颜色变化会恰如画家心意,但马洪指出上光油变色过程多样,难以预测。马洪认为这种使色彩和谐的做法更倾向于简化色彩,或者使整体单色化,如同黑白照片;因此把所有重点放在“和谐”上,其实是错误的。他回溯到瓦萨里“绘画的统一要与色彩的不统一调和在一起”,〔98〕以及荷加斯的绘画重点,即“合理的色彩安排”。马洪认为,瓦萨里所说的“色彩的不统一”显然是绘画程式中必不可少的因素,只是在程式中存在意见的分歧。〔99〕在此,强调绘画清洗会使画面变得不和谐这个观点被驳斥。

贡布里希在1963年3月的《伯灵顿杂志》上表示,批驳他的内容已经偏离了原本绘画清洗争论的实质问题,他指的就是威瑟罗普、普勒斯特和马洪的文章。他认为需要厘清讨论的方式,才能继续讨论绘画清洗。他再次解释自己引用的普林尼的话,并且强调他引用普林尼的原意不是出于其技术含义,而在于阐明它对文艺复兴及以后的审美影响,即产生了一个观念,有一种“过于花哨的颜色”可以并且应该在最后的操作中变得柔和,以防止它过于明亮而冒犯观者的眼睛。上光油带有调节色彩和保护画作的双重作用,这一点经常被另外一方混淆。美术馆一方坚称上光油是无色的、上光油不会改变色彩而会为绘画清洗带来便利,因为这使得清洗上光油而不改变绘画审美效果成为可能。而且绘画涂层的选择也不是非着色即透明,半透明层产生的视觉效果也十分理想,不仅使颜色变得柔和,还可以帮助相邻区域的互补色相互呼应。如果互补色交界区的轮廓线被模糊化或遮盖,这种呼应效果会更佳。〔100〕

目前的讨论集中在抽象的色彩和谐问题上,其实较为主观,而且在绘画充满视错觉的世界里,颜色所经历的变化仍鲜为人知。贡布里希提倡应综合考虑光学、心理学和审美因素。在《艺术与错觉》中,他也略微涉及这个话题。〔101〕

批评者们指出,画家不可能提前预测画作颜色的变化。贡布里希又提到了丁托列托的例子,来反驳他们。17世纪批评家卡洛·里多尓菲(Carlo Ridolfi)曾赞扬丁托列托:“对于画家来说,精致与高完成度总是多余的,因为画作与观者之前总是存在一定的距离,而两者之间的空气通过特殊的调和方式,能够使观者的目光适应大胆的笔触,从而让画作在一定距离之外产生一种甜美、令人愉悦的效果。丁托列托能够幻想出这种画作本应该产生的效果,因此智慧的艺术家对他赞赏有加。”〔102〕贡布里希解读为,丁托列托用上光油模拟因远距离导致画面细节丢失的情形。但在这种情况下,眼睛与心灵到底发生了什么,是贡布里希关心,但尚未能解答的问题。

贡布里希还在这篇文章阐明自己作为艺术史家在绘画清洗争论中的位置。他在承认科学分析的重要性的同时,不认为自己应该走进实验室去进行科学分析,而应坚守自己的立场。修复师会根据自己脑海中形成的绘画原始样貌来进行修复工作,但他们也肯定会被自己无意识的偏见或有意识的信念所引导。而艺术史家有权过问的正是修复师脑海中的绘画原始样貌,帮助修复师做出判断。〔103〕

争论到了这一阶段,双方各执一词。与贡布里希一起在同一月份期刊上发文的库尔兹〔104〕和里斯·琼斯〔105〕,也没能从各自的角度说服对方。

4. 艺术家的意图

如果说20世纪之前大大小小的绘画清洗争议在很大程度上来自观点双方对古色〔106〕的个人喜恶,那么20世纪中叶争论的除了趣味的问题之外,更多是讨论艺术家本人的意图:古典大师们如何理解古色,是否欣赏古色的效果,是否在创作时将古色考虑在内。这些问题决定了古色应被视为添加物还是原作的一部分,它们是否值得尊重,从而直接影响了它们是否应被洗去,以及清洗的程度。这个争论焦点的转变也意味着绘画修复从个人趣味为主导逐步走向以史实与审美为依托的理论化。

实际上,在“二战”期间赞同清洗画作的馆长肯尼斯·克拉克赞赏古色的趣味,认为“上光油使得画作符合礼仪,它可以弱化色调的鲜明对比,为古画降低明度(intensity)。低明度的画作是合乎礼貌的,也是上流社会的秘密。正如有些真理在交谈的过程中最好加以掩饰,我相信有些画作最好能涂上一层上光油。”〔107〕但他也不得不考虑画家的意图,承认绘画修复的原则是尽可能接近画作原始状态。他认为厚重、肮脏的上光油会遮挡住画作的肌理和整体呈现效果,而画作的肌理和整体效果才是画家希望人们去欣赏的。公众对于绘画清洗的震惊与抵触情绪,不过是因为“在我们各自的脑海里,都存在一件艺术品的画面,当脑海里的画面被摧毁,并由别的替代,我们讨厌不得不去重新适应新的画面”。〔108〕这一点应该也会得到弗里德伦德尔的赞同,他说:“我们的趣味取决于社会习俗。我们不习惯去感知原来的状态。”〔109〕贡布里希也提到这种“心理定向”的作用,人们常常带着自己“已经调谐好的感受器去接触他们的作品。我们期待在我们面前呈现某一种标记法,某一种符号情境,而且做好准备去处理它”。但贡布里希比弗里德伦德尔和肯尼斯·克拉克更乐观,他认为历史的想象力能够超越时间的障碍,谐调自己去适应不同艺术风格。〔110〕

对于修复师而言,都存在一个共识,即致力于绘画保护与修复的人的目的在于,以尽可能接近原创者意欲让画作被看到的状态将它们呈现出来。〔111〕在1947年的展览中,一幅佩隆诺的蜡笔画特意被挂在油画中间,为了告诉观众油画原本应该呈现的样貌,展览图册上如此解释道:“因为这些蜡笔画从未被涂抹上光油……他们的颜色没有像油画或者蛋彩画那样发生变化。因此这些蜡笔画或许能够代表艺术家原始的意图,以及艺术家所处时代的趣味。”〔112〕

布兰迪和贡布里希都评论了这番颇为官方的话语。布兰迪直接否认在修复时探索原作者意图是有必要的,因为尤其在绘画领域,“这恰恰是种无法证明的主张,他们认为可能恢复出假想的原初面貌,而对这种面貌唯一有效的见证只能是它被创制出来时的,也就是说,没有经历过任何时光流逝的作品本身,这在史实上是荒谬的”。〔113〕布兰迪的这番话不是为了否认从历史文献中寻找艺术家意图的痕迹的努力,实际上他本人也追溯大量意大利和法国文献尝试从源头寻找古色、罩色和上光油的使用方式、目的及地域差别,甚至推测具体画家使用的上光油种类。他意在反驳支持整体清洗的人一股脑地去除时间的痕迹,就为了挖掘其下的“原始面貌”,认为他们“对艺术作品的处理就好像它游离于艺术与史实之外,在时光中是可逆的,就像一片氧化后的材料能恢复原初的物理纯度与光泽”。〔114〕如果一味地追求所谓的艺术家意图,可能会忽略了古画的“史实理性”。

贡布里希在他的文章中更委婉地赞同了布兰迪的观点:“大家都知道,提香已经逝世,我们无法得知他的意图是什么,我们肯定知道的是,他的画得益于更丰富、更微妙的色彩相互关系……在画离开画家工作室的那一刻,画面就开始发生改变。”〔115〕难以得知艺术家意图的具体细节,但能从他的画中看出整体呈现效果以及表现倾向,所以绘画修复中不仅需要依靠史实,更需要审美帮助判断。但在1963年的文章里,他写明了艺术史家的责任就是帮助修复师判断画作原始面貌,从而进行清洗与修复工作。〔116〕

将画作上的污垢和上光油都悉数除去,也可能违背了画家最初的意图。这里将面临危险:如果通过去除污垢和旧的上光油,便有可能将画作恢复到其刚离开艺术家工作室时的样貌,但这未必是艺术家本人想要的结果。他或许将这幅画的颜色画得过亮,因为希望发黄的上光油和沾染的污垢会为整幅画带去和谐感。艺术家不得不考虑到上光油开始变黄后,他们的作品整体上会发生什么变化,很有可能画家早已将这种变化考虑在内。〔117〕

与贡布里希和布兰迪一样反对国家美术馆彻底清洗画作的库尔兹也评论了前文引用的图录中描述佩隆诺蜡笔画的文字,他更希望利用文献找出真正的“艺术家原始的意图和艺术家所处时代的趣味”,并以此为依据来干预画作。圭多·雷尼自己曾言,在时间长河中其他画家的作品都失去了一些东西,但雷尼的画却因时间收获了新的光泽。〔118〕这明确显示,圭多·雷尼知道时间带来的变化。1954年博洛尼亚举办了雷尼大展,修复师蒙特罗尼(R. Montroni)尊重了画家的意愿,清洗时在原作上留下了薄薄一层发黄的原始上光油,这样形成的效果正是画家所希望的。库尔兹十分赞赏这样的做法。库尔兹找到了许多历史材料证明艺术家早就意识到了,人们会透过黄色的上光油来观看自己的画作,从而相应地选择使用颜色、预测时间产生的效果,因此可以证明古色是艺术家意图的一部分,而不应被视为“添加物”,所以不应被完全剔除。〔119〕

正如前文已述,上光油发黄并不是画作唯一的变化,颜料也会不均匀地变黑。虽然颜料的变化不在20世纪中叶争论的主要讨论范围内,但已经引起众多学者的关注。艺术史学者保罗·泰勒评价这个过程,从整体来看画作都在变得不和谐,以前一致的颜色与色调逐渐发生冲突,而一层发黄的上光油并不能阻止这个过程,只能减弱这种冲突的效果,勉强为画作增添一些它已失去的和谐感。〔120〕颜料部分毫无疑问属于艺术家意图的核心部分,但修复师在处理这个问题时更为困难。

艺术家意图在绘画修复中的考量,在20世纪中叶的争议之后依然没有准确的答案。20世纪末,在西斯廷礼拜堂内,对米开朗琪罗的湿壁画《最后的审判》所进行的清洗工作就是一个例子。如果说许多画家的部分意图难以得知,需要靠理论文献或友人文集来推测〔121〕,那《最后的审判》相关文献记录就丰富许多,包括合同、收据、大稿、拆装脚手架的时间记录等。自1535年4月米开朗琪罗作画开始,人们对画中人物的质疑声不断,认为祭台上方画有裸体很不雅观。保罗四世当选教皇后,勒令米开朗琪罗去“修正”这幅画,但米氏拒绝了这个要求。从米开朗琪罗的反应来看,他并不愿意自己画中的裸体人像接受修改。1563年年末,在特伦托大公会议(Council of Trent)关于神圣图像的辩论之后,这幅湿壁画的修正任务被列入33件亟待处理的紧急事件列表中。1564年1月21日,就在米开朗琪罗去世之前不久,教会决定重绘裸体人像,并将这个任务委托给达尼埃莱·达·沃尔泰拉(Daniele da Volterra),他在1565年开始进行干预工作。在他去世之后,未完成的工作由吉罗拉莫·达·法诺(Girolamo da Fano)和多梅尼科·卡尔内瓦利(Domenico Carnevali)继续。经过这几位画家的干预,裸体人物的私密部位被添上了合适的衣物布料。〔122〕如果在修复这幅画时,将它视为米开朗琪罗的珍贵作品的前提下,尊重艺术家本人的智力付出的话,就会遵照米开朗琪罗的原意,洗去画作上的干预痕迹,即人物身上后添的衣物布料。但是在20世纪末的修复计划中,这部分干预的结果被保留了下来,被认为是重要的历史证据,因为这是特伦托大公会议投票产生的结果,是反宗教改革分水岭的见证。〔123〕在真正面对绘画修复问题时,依据历史文献判断出的艺术家意图也不得不与其他历史证据相妥协;或者说,修复师追求的真实性概念本就是审美与文化共同构建出来的。

事实上修复师在面对绘画修复的问题比纸面上讨论的更为复杂,比如碰到变黑的原始罩色和上光油,不仅需要清洗它,还得更换它,在过去数个世纪里都是如此。19世纪20年代德国修复师克里斯蒂安·菲利普·科斯特(Christian Philipp Koester)出版了《古代油画的修复》(Über Restaurierung Alter Ölgemälde),公开给出了建议:

古色值得被尊重;修复师,当然也应是一位艺术家,肯定会给予特别的尊重。但是,当古色与最上层的颜料都和坚硬的深色污垢融合在一起,就难以再尊重它了;它们必须为公众利益而牺牲。此外,考虑到修复师也必须是一位画家,那么他用罩色将那些失去了古色的区域恢复原本的色调,从而与保存了原本古色的区域相协调,这应该不是难事。〔124〕

如果这种做法在当时被普及,那么这很可能意味着19世纪修复师的过度补色会为绘画原初的样貌提供一些信息,但这些过度补色都被现代修复师清洗干净了。〔125〕无论这些信息准确与否,将老旧的过度补色移除而不用新的替换,会使观者直接看到画作的颜料,这有可能更非艺术家希望观者看到的。这些不确定的可能性也在提醒艺术史学者,研究古画时,尤其是研究画家的用色时,十分有必要将画作可能失去了罩色这个情况考虑在内。

结语

1947年伦敦国家美术馆举办“经过清洗的绘画”展览引发公众和学术界广泛讨论绘画清洗的问题,实际上这个问题的根源来自过去画家常用的上光油的材料特性。自中世纪开始,画家因上光油的保护作用及增添光泽的优势通常会在上完颜色后使用它。画家也有使用上光油的特殊方式,包括将上光油用作颜料的调色剂,或将上光油着色后敷设在画面上。但是因为上光油的材料特性,它会随着时间的流逝在不同程度上逐渐变色,大多变成黄色或深棕色。因此通常修复师在处理古画时,首先需要去除这些肮脏的上光油。

因时间而颜色变深的上光油、画家使用的罩色,及其他附着在画面上的物质被统称为古色。在17至19世纪,英国艺术界主流审美认为古色不仅有利于画作上的和谐效果,也是年代价值的象征,因此清洗古画的行为经常受到谴责。由于新兴的鉴赏行业,古画需要被洗去古色以便鉴赏家确认画作真伪和原作者归属。以伦敦国家美术馆第一任馆长伊斯特莱克为例,他偏好古色,因此在清洗画作后还会请修复师为画上敷设一层带有颜色的上光油,以使画作看上去更和谐,或者为了隐藏作品的瑕疵。在20世纪之前,修复是以委托人的审美和趣味为主导。也正是这些不规范的修复行为激怒了20世纪中叶伦敦国家美术馆的修复师,他们希望将这些“错误”的修复痕迹彻底去除。

20世纪是绘画修复逐渐走向科学化的一个阶段,依赖化学实验和物理分析,伦敦国家美术馆就是一个典例。20世纪中叶聘请的修复师鲁曼彻底清洗画作、提取原作样本进行实验,引发众怒。在美术馆试图用技术分析证明清洗未造成画作损害的同时,布兰迪、贡布里希和库尔兹等理论学者引用大量历史文献,划定古色的具体范畴,说明古色属于艺术家意图的一部分,不应将它洗去,并且在清洗过程中应保持审慎的态度。实际上,理论家们更在驳斥美术馆忽视了艺术之为艺术的本质,并声明艺术史家在修复中的立场,他们有权干预修复师脑海中构建出来的原画家的意图。从争论的文献可见,绘画清洗的争论焦点,从20世纪前以个人趣味为主导,逐步走向以史实与审美为依托的理论化。

虽然在争议之后,国家美术馆在修复古画的实践方面依然我行我素,甚至在更大程度上寻求科学分析的方式。修复师脱下艺术家的工作服,穿上了科学家的白大褂,接受大量化学专业训练,甚至多过艺术训练。但这场争议直到今天仍有重要意义,它提醒人们,每个时代的艺术作品都有自己独特的艺术价值,无论作为艺术史家还是修复师,都应努力去理解它,而不应将自己带有的时代偏见加诸其上。

注释:

〔1〕Anthony Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford: Oxford University Press, 1991, pp. 49-52.

〔2〕Giorgio Vasari, ‘Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects’, Issues in the Conservation of Paintings, Los Angeles: Getty Publications, 2004. p. 3. 原文见Giorgio Vasari, Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects, trans. Gaston du C. De Vere, Philip Lee Warner, Publisher to the Medici Society, 1912-15, vol. 4, p. 72.

〔3〕Paul Taylor, Condition: The Ageing of Art, London: Paul Holberton Publishing, 2017, p. 198.

〔4〕Morris Morre, The Abuses of the National Gallery with the Letters of ‘A.G.’, of ‘the Oxford Graduate’, the Defence of Mr. Eastlake, in ‘the Daily News’, and Remarks upon them / by Verax; To which are added, Observations on the Minutes of the Trustees of the National Gallery, London: William Pickering, 1847, p.65.

〔5〕肯尼斯·克拉克自1936年开始与鲁曼一起在国家美术馆工作,评价鲁曼是一位技术高超且更“科学化”的修复师。克拉克认为鲁曼最擅长修复意大利文艺复兴早期的画作,其中修复的最好的一幅是维琴卓·福巴(Vincenzo Foppa)的《东方三博士的礼拜》。参见Kenneth Clark, ‘Helmut Ruhemann’, The Burlington Magazine, Vol. 115, No. 849 (Dec., 1973), p. 810.

〔6〕“经过清洗的绘画”展览从1947年10月9日开展,至1948年6月30日结束。在展览结束之后,争议仍在继续。

〔7〕1936年12月19日《每日电讯报》的艺术评论家首先公开谴责清洗委拉斯贵兹的这幅画,作者说:“(这幅画上的)自然老化形成的古色被擦洗干净,我认为大师的笔触也随之消失了。”这股批评之势蔓延至《泰晤士报》及其他主流报刊。随后,大量讨论此事的文章出现,广播也进行报道和评论,包括英国广播公司。参见 Anonymous, ‘Storm over Velazquez’, Issues in the Conservation of Paintings, Los Angeles: Getty Publications, 2004, pp. 492-497.

〔8〕Philip Hendy, ‘An Exhibition of Cleaned Pictures’, Issues in the Conservation of Paintings, Los Angeles: Getty Publications, 2004, p. 506. 原文见Philip Hendy, An Exhibition of Cleaned Pictures, London National Gallery Company Ltd, 1947, p.xxiv.

〔9〕“patina”一词在中文里以“古锈、包浆”为较固定的艺术术语,“古锈”通常形容青铜器或建筑老化后产生的锈迹,而“包浆”更多用于工艺品,尚未在绘画领域形成固定的说法,本文采用邵宏在弗里德伦德尔《论艺术与鉴赏》里的译法“古色”。参见[德]马克斯·弗里德伦德尔,邵宏译《论艺术与鉴赏》,商务印书馆2015年版,第143页。

〔10〕Cesare Brandi, ‘The Cleaning of Pictures in Relation to Patina, Varnish, and Glazes’, The Burlington Magazine, Vol. 91, No. 556 (Jul., 1949), pp. 183-188. 布兰迪本人不是修复师,而是修复与保护理论家和哲学家,支持成立罗马中央修复研究院,并出任第一任院长。罗马中央修复研究院至今仍是意大利三大艺术品修复中心之一,承担着整个意大利,尤其是意大利南部文物修复重任,一贯反对彻底清洗。

〔11〕Neil Maclaren and Anthony Werner, ‘Some Factual Observations about Varnishes and Glazes’, The Burlington Magazine, Vol. 92, No. 568 (Jul., 1950), pp. 189-192.

〔12〕Editorial, ‘The New National Gallery Catalogues’, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 89, No. 526, (Jan., 1947), p. 3; Editorial, ‘The Problem of Cleaning’, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 89, No. 537 (Dec., 1947), pp. 329-330.

〔13〕[英] E. H. 贡布里希,杨成凯等译《艺术与错觉》,广西美术出版社2012年版,第49—55页。

〔14〕E. H. Gombrich, ‘Dark Varnishes: Variations on a Theme from Pliny’, The Burlington Magazine, Vol. 104, No. 707 (Feb., 1962),p. 54.

〔15〕Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, The Burlington Magazine, Vol. 104, No. 707 (Feb., 1962), pp. 56-59.

〔16〕E. H. Gombrich, ‘Controversial Methods and Methods of Controversy’, The Burlington Magazine, Vol. 105, No. 720 (Mar., 1963), pp. 90-93.

〔17〕同上,第93页。

〔18〕同上,第93页,脚注18。

〔19〕Editorial, ‘Restoration in Italy’, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 89, No. 528, (Mar., 1947), p. 55.

〔20〕1947年11月《伯灵顿杂志》刊登了佛罗伦萨美术学院修复展览的组织者乌戈·布罗卡奇(Ugo Procacci)撰写的文章,他陈述了展览中马萨乔《圣母子与圣安妮》(Madonna and Child with St. Anne)的清洗状况,这件作品原保存于乌菲兹美术馆,备受瞩目。参见Ugo Procacci, ‘Recent Restoration in Florence-I: Masaccio’s Madonna with St. Anne’, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 89, No. 536, (Nov., 1947), pp. 309-310. 同年12月刊中有数篇关于绘画清洗的文章,包括布罗卡奇的另一篇文章,探讨吉贝尔蒂所作的佛罗伦萨圣若望洗礼堂天堂大门的清洗工作、威尼斯近期的修复、荷兰博物馆《夜巡》的清洗工作等。参见The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 89, No. 537 (Dec., 1947).

〔21〕[意] 乔尔乔·瓦萨里,刘耀春译《意大利艺苑名人传·中世纪的反叛》,湖北美术出版社2003年版,第9页。

〔22〕[美] 弗朗西斯·亨利·泰勒,王琼等译《天使的品味》,华夏出版社2014年版,第163—171、283—297页。

〔23〕M. Kirby Talley, Jr. ‘Miscreants and Hotentots: Restorers and Restoration Attitudes and Practices in Seventeenth and Eighteenth Century England’, Studies in the History of Painting Conservation, Archetype Publications, 1998. p. 27.

〔24〕同上。

〔25〕 G. Smith, The Spectator, vol. I, London: Dent, 1970, pp. 259, 261.

〔26〕原文此处为“grace”,中译本翻译成“情趣”,笔者认为“优雅”更合适。参见William Hogarth, The Analysis of Beauty, London: J. Reeves, 1753, p. 120.

〔27〕此诗是德莱顿写的《致戈弗雷·内勒先生书》,本文采用杨成寅先生翻译的版本,参见[英]威廉·荷加斯,杨成寅译《美的分析》,上海人民美术出版社2017年版,第199页。

〔28〕转引自M. Kirby Talley, Jr. ‘Miscreants and Hotentots: Restorers and Restoration Attitudes and Practices in Seventeenth and Eighteenth Century England’, Studies in the History of Painting Conservation, Archetype Publications, 1998. p. 33. 原文见 R. Haydocke, A Tracte Containing the Artes of curious Paintings Carvinge & Buildinge written first in Italian by Jo: Paul Lomatius painter of Milan. And Englished by R.H. student in Physik, Oxford: Joseph Barnes, 1598, fo.6.

〔29〕[英] 威廉·荷加斯《美的分析》,第197—198页。

〔30〕同上书,第199页。贡布里希认为,荷加斯的观点并非专门针对深色上光油,而是针对人们偏好古典大师的作品,这已经威胁到英国画家的生计,因此荷加斯极为强调绘画的不稳定性,以及真正做到复原画作是不可能的。参见E. H. Gombrich, ‘Dark Varnishes: Variations on a Theme from Pliny’, p. 55.

〔31〕[英] 威廉·荷加斯《美的分析》,第201页。

〔32〕Otto Kurz, ‘Time the Painter’, p. 97.

〔33〕同上, p. 95; Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 59.

〔34〕Charles Lock Eastlake, Methods and Materials, pp. 409-410.

〔35〕Otto Kurz, ‘Time the Painter’, p. 96; Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 59.

〔36〕Paul Taylor, Condition, p. 219.

〔37〕Otto Kurz, Fakes, New York: Dover Publication, 1967, p. 30.

〔38〕转引自Wendy Partridege, ‘Philosophies and Tastes in Nineteenth-Century Paintings Conservation’, Studying and Conserving Paintings, London: Archetype Publications, 2006, p. 24. 原文见 Monica Bianchi, ‘Patina: appunti per una definizione’, Itinerari: Contributi alla Storia dell’Arte in Memoria di Maria Luisa Ferrari, Vol. 3, Florence: Studio per Edizioni Scelte, 1984, p. 106.

〔39〕同上书, p. 25.

〔40〕伊斯特莱克对古色的喜好曾被怀疑发展到了在伦敦国家美术馆内允许修复师使用“美术馆上光油”,即在清洗干净的绘画表面使用加入了一定比例亚麻籽油的乳香上光油,这种混合物会加速上光油变黄,易于吸收污垢和有毒气体,并且格外坚硬、附着力强,除非使用强效溶剂才能去除。许多评论家因此谴责伊斯特莱克,认为他与修复师刻意希望画作发黄,以满足他们自己对古色的喜好。但实际上根据特别委员会的调查报告显示,使用“美术馆上光油”最初是因为修复师希望解决纯乳香上光油因皂化反应而发生起霜现象(古画上出现风化泛白现象),他认为在其中加入亚麻籽油可以解决这一点。据此可以推断,“美术馆上光油”产生的古色是一次修复材料试验的失败所带来的负面影响,未必是伊斯特莱克刻意为之。参见Report : Together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence, Appendix and Index, Ordered by the House of Commons, 4 August 1853, pp. xii-xiii.

〔41〕Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 58; Alessandro Conti, A History of the Restoration, pp. 107-113.

〔42〕Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 58; Alessandro Conti, A History of the Restoration, p. 110; Otto Kurz, ‘Time the Painter’, p. 95; Denis Mahon, ‘Miscellanea for the Cleaning Controversy’, pp. 466-467; Michelangelo Muraro, ‘Notes on Traditional Methods of Cleaning Pictures in Venice and Florence’, The Burlington Magazine, Vol. 104, No. 716 (Nov., 1962), p. 476.

〔43〕转引自Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 59. 原文参见Jahrbuch der Sammlung Kippenberg, III, 1923, p. 20.

〔44〕荷兰凡·高博物馆、海牙惠更斯历史研究所编《凡·高书信全集》第四卷,宋柯译,上海书画出版社2015年版,第50页;Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b516 V/1962; http://vangoghletters.org/vg/letters/ let595/letter.html.

〔45〕[奥] 阿洛伊斯·李格尔著,陈平译《对文物的现代崇拜:其特点与起源》,《遗址与图像》,中国民族摄影艺术出版社2017年版,第229页。

〔46〕Philip Hendy, ‘An Exhibition of Cleaned Pictures’, Issues in the Conservation of Paintings, Los Angeles: Getty Publications, 2004, pp. 498-506.

〔47〕Clive Bell, ‘The Cleaning of Pictures’, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 40, No. 228 (Mar., 1922), p. 127.

〔48〕库尔兹强烈反驳了这一点,他质疑道:“当一件艺术品都已经不是艺术时,人们还如何获得审美上的愉悦?”参见Otto Kurz, ‘Time the Painter’, p. 97.

〔49〕Philip Hendy, ‘An Exhibition of Cleaned Pictures’, pp. 498-506.

〔50〕其中查尔斯·伊斯特莱克、爱德华·波因特(Edward Poynter)、威廉·博克索尔(William Boxall)三位馆长都是皇家美术学院的成员,前两位曾任主席。

〔51〕肯尼斯·克拉克馆长一职的任期为1934年至1945年。

〔52〕在鲁曼的传记部分曾写到,他对印象派很感兴趣,自己作画时会模仿雷诺阿、凡·高和塞尚的风格,认为覆盖着发黄的上光油的古典大师之作显得单调乏味。并且在临摹大师作品时,对其上的肮脏上光油产生抵触情绪。参见Helmut Ruhemann, The Cleaning of Paintings, p. 32.

〔53〕布兰迪、贡布里希和库尔兹提到的许多文献能够证明事实相反,后文会具体谈到。

〔54〕Helmut Ruhemann, The Cleaning of Paintings, p. 85. 在鲁曼的传记部分曾提到他在博德博物馆(原凯撒·腓特烈博物馆)工作时,接受时任馆长弗里德伦德尔在艺术鉴赏方面的训练,虽然他很感激弗里德伦德尔,但鲁曼实际上受到他多大影响耐人寻味。弗里德伦德尔对古色和上光油层的看法十分积极,他认为上光油层“一方面使画作有种独立效果和宁静,使画作有一种如画的‘柔和’……至少在我们看来、在我们这个时代看来能偶尔有助画面效果的品质……几乎连不可避免的龟裂都不是灾难。时间以一种令人愉快的方式缓和和减弱了刺眼的、光滑的和呆板的东西,更不谈褶皱和年代的表征永远都是牢固地与我们有关过去珍贵的艺术的观念联系在一起。在绘画上有诸如古色、高贵的古色之类的东西。据说颜色和色调随着岁月的流逝而混合在一起了”。并且弗里德伦德尔在谈绘画清洗时,认为“要完全清除掉旧上光油的所有痕迹,在许多情况下看来绝不值得去冒我说的那种风险”。不过,他还是将决定权交给了修复师,因为“只有修复时在场的人才有权做出评判”。参见[德]马克斯·弗里德伦德尔著,邵宏译《论艺术与鉴赏》,商务印书馆2015年版,第143、209页。

〔55〕Editorial, ‘The Problem of Cleaning’, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 89, No. 537 (Dec., 1947), pp. 329-330.

〔56〕菲利普·亨迪馆长一职的任期为1946年至1967年。

〔57〕Kenneth Clark, ‘The Aesthetics of Restoration’, Issues in the Conservation of Paintings, Los Angeles: Getty Publications, 2004, p. 31.

〔58〕Editorial, ‘The Problem of Cleaning’, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 89, No. 537 (Dec., 1947), p. 330.

〔59〕到了20世纪末,科学应用在绘画修复中已经占据主要的位置,引发学者的反思:“用科技手段研究一幅画的材料,难以帮助我们真正地理解天才,更不用提试图去重构天才的想法。”参见Sarah Walden, The Ravished Image: Or How to Ruin Masterpieces by Restoration, New York: St Martin’s Press, 1985, p. 98.

〔60〕《伯灵顿杂志》1947年12月的社论认为,意大利文艺复兴早期绘画与荷兰风景画一样,覆盖着层层叠叠发黄的上光油,多个世纪以来无人问津,修复师可以放心地清洗。但根据布兰迪的观点,即便面对早期绘画,修复师也不能彻底地清洗。

〔61〕[意] 切萨雷·布兰迪《与古锈、上光和罩染有关的画作清洗》,第203页。

〔62〕同上书,第190页。

〔63〕同上。

〔64〕尼尔·麦克拉伦(1909—1988)曾于1934年聘用为国家美术馆副保管人,负责西班牙、荷兰绘画。二战期间,他辅助画作从伦敦撤离。

〔65〕[意] 切萨雷·布兰迪《与古锈、上光和罩染有关的画作清洗》,第191页。

〔66〕Neil Maclaren and Anthony Werner, ‘Some Factual Observations about Varnishes and Glazes’, pp. 189-192.

〔67〕同上。

〔68〕[意] 切萨雷·布兰迪著,陆地译《对上光与罩染的一些实际观测》,同济大学出版社2016年版,第209页。这篇文章的意大利原文刊登于《中央修复研究院通报》1950年第3—4期,第9—29页。

〔69〕同上书,第215—216页。

〔70〕同上书,第217—218页。

〔71〕同上书,第223—224页。

〔72〕Cesare Brandi and E. H. Gombrich, ‘The Cleaning of Pictures in Relation to Patina, Varnish and Glazes’, p. 297.

〔73〕[意] 切萨雷·布兰迪《对上光与罩染的一些实际观测》,第209页。

〔74〕同上。

〔75〕同上书,第230页。

〔76〕Cesare Brandi and E. H. Gombrich, ‘The Cleaning of Pictures in Relation to Patina, Varnish and Glazes’, The Burlington Magazine, Vol. 92, No. 571 (Oct., 1950), p. 298.

〔77〕根据前文提及的布兰迪分析,这个均匀覆盖在整幅画上的涂层应是上光油,不是罩色。

〔78〕贡布里希将此处翻译为“brilliance”(亮度或饱和度),1900年约翰·博斯托克的英译本译为“vivacity”(活力),如果采用第一个译法会使这段话前后矛盾,所以在本文中采用第二种译法。

〔79〕Pliny, The Natural History of Pliny, trans. John Bostock and Henry Thomas Riley, Vol. VI, Book XXXV. London: George Bell & Sons, 1900, p. 263.

〔80〕[英] E. H. 贡布里希著,范景中等译《阿佩莱斯的遗产》,广西美术出版社2018年版,第25页。

〔81〕在此之前,鲁曼与贡布里希在《英国美学期刊》上曾发表文章探讨莱昂纳多使用的“晕涂法”(sfumato)一词的含义。参见Helmut Ruhemann, ‘Leonardo’s Use of Sfumato’, The British Journal of Aesthetics, Vol. 1, Issue 4, October 1961, pp. 231–237; E. H. Gombrich, ‘Blurred Images and the Unvarnished Truth’, The British Journal of Aesthetics, Vol. 2, Issue 2, April 1962, pp. 170–179. 在文章中,鲁曼同时质疑了普林尼文献的可信程度,认为普林尼的说法有矛盾之处。贡布里希写这篇文章专门回应鲁曼关于普林尼文献的疑虑,及其与修复的关系:E. H. Gombrich, ‘Dark Varnishes: Variations on a Theme from Pliny’, pp. 51-55.

〔82〕E. H. Gombrich, ‘Dark Varnishes: Variations on a Theme from Pliny’, p. 52.

〔83〕[德] 多奈尔,杨红太译《欧洲绘画大师技法和材料》,重庆出版社2004年版,第327—328页。该书初版德语本初版于1921年,长期以来被西方艺术界推崇为绘画技法材料学科最重要的著作之一,最后一章讲述架上绘画的修复。1934年首次翻译为英文并出版,1996年被译为中文,成为中国学生学习绘画修复的必读书目。

〔84〕Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, pp. 56-57.

〔85〕[意] 乔尔乔·瓦萨里《意大利艺苑名人传传·中世纪的反叛》,第13页。

〔86〕Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 58.

〔87〕S. Rees Jones, ‘Science and the Art of Picture Cleaning’, pp. 60-62.

〔88〕Simon Knell, Care of Collections, London: Psychology Press, 1994, p. 34.

〔89〕乔伊丝·普勒斯特是伦敦国家美术馆科学部门主任,她的工作之一是从画作上提取颜料样本,并用显微镜进行观察和检测,用以分辨原作、原作者的补笔或后世修复增添之物。

〔90〕丹尼斯·马洪是巴洛克艺术专家、收藏家。青年时期曾在阿什莫林博物馆(Ashmolean Museum)工作,接受肯尼斯·克拉克的指导。之后他为伦敦国家美术馆做非正式的、无偿策展工作。奥托·库尔兹长期担任他的意大利语翻译。马洪两度担任国家美术馆董事会成员(1957—1964、1966—1973),撰写该文章时,他已担任了六年董事。但他强调自己在文章中是作为独立学者发表的个人观点。

〔91〕Anthony M. Clark, J. Coburn Witherop and Dr. Gombrich, ‘The National Gallery Cleaning Controversy’, pp. 265-266.

〔92〕同上书, p. 265.

〔93〕同上书, p. 266.

〔94〕Denis Mahon, ‘Miscellanea for the Cleaning Controversy’, pp. 460-462.

〔95〕威瑟罗普在自己文章中引用普林尼描述阿佩莱斯使用深色涂层的段落,提及深色涂层的作用,采用英文“enhance the brilliance of the colours”。参见Anthony M. Clark, J. Coburn Witherop and Dr. Gombrich, 'The National Gallery Cleaning Controversy’, The Burlington Magazine, Vol. 104, No. 711 (Jun., 1962), p. 266.

〔96〕Denis Mahon, ‘Miscellanea for the Cleaning Controversy’, p. 462.

〔97〕巴罗奇被迈尔评价为一位在色彩方面不尽如人意的画家,颜色总是太过明亮、过浅或不均匀,迈尔认为巴罗奇最好的一幅整体带有黄色调的画。马洪认为没有足够证据说明是染了黄色的上光油带给该画这种效果。库尔兹在1963年文章的第一个脚注里反驳了马洪的看法。不过令人疑惑的地方在于,库尔兹反驳的是迈尔对巴罗奇评价不高这一点。参见Otto Kurz, ‘Time the Painter’, p. 94.

〔98〕转引自Denis Mahon, ‘Miscellanea for the Cleaning Controversy’, p. 470. 原文为“La unione nella pittura, e una discordanza di colori diversi,

accordati insieme.” Giorgio Vasari, Le Vite, Florence: Torrentino, 1550, p. 79.

〔99〕Denis Mahon, ‘Miscellanea for the Cleaning Controversy’, pp. 460-470.

〔100〕E. H. Gombrich, ‘Controversial Methods and Methods of Controversy’, pp. 90-92.

〔101〕[英] E. H. 贡布里希《艺术与错觉》,第49—55页。

〔102〕转引自 E. H. Gombrich, ‘Controversial Methods and Methods of Controversy’, p. 92.

〔103〕E. H. Gombrich, ‘Controversial Methods and Methods of Controversy’, p. 93.

〔104〕Otto Kurz, ‘Time the Painter’, pp. 94-97.

〔105〕S. Rees Jones, ‘The Cleaning Controversy: Further Comments’, pp. 97-98.

〔106〕这一节的古色指的是随着时间颜色变深的上光油、画家刻意着色的上光油和罩色。

〔107〕Kenneth Clark, ‘The Aesthetics of Restoration’, Issues in the Conservation of Paintings, Los Angeles: Getty Publications, 2004, pp. 30-31. 原文见Kenneth Clark, ‘The Aesthetics of Restoration’, Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, Vol. 30, No. 141, 1938, pp. 382-401.

〔108〕同上。

〔109〕[德] 马克斯·弗里德伦德尔《论艺术与鉴赏》,第209页。

〔110〕[英] E. H. 贡布里希著,杨成凯等译《艺术与错觉》,广西美术出版社2012年版,第52—55页。

〔111〕Neil Maclaren and Anthony Werner, ‘Some Factual Observations about Varnishes and Glazes’, p. 189.

〔112〕Philip Hendy, ‘An Exhibition of Cleaned Pictures’, p. 500.

〔113〕[意] 切萨雷·布兰迪《对上光与罩染的一些实际观测》,第210页。

〔114〕同上。

〔115〕E. H. Gombrich, ‘Dark Varnishes: Variations on a Theme from Pliny’, p. 54.

〔116〕不过,大卫·卡里尔在80年代写的文章中批驳贡布里希的这一点,或者说讽刺了所有艺术史家希望找到艺术家意图的尝试,他说:“一位艺术家几乎没什么理由去考虑自己作品在遥远的未来会呈现什么模样,所以对艺术家意图的推测,似乎是历史学家在描述自己观点的同时,误导了他人……艺术史家无法设身处地想象自己就是这样的艺术家。”他还暗示,艺术史家对艺术家意图的思考完全出于这些学者的个人偏好。参见 David Carrier, ‘Art and Its Preservation’, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 43, No. 3 (Spring, 1985), p. 291.

〔117〕Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 59; Otto Kurz, ‘Time the Painter’, p. 97.

〔118〕马洪曾质疑库尔兹解释马尔瓦西亚于1678年记录的圭多·雷尼内容,认为没有提及“时间会增添新的光泽”,他查阅原文后还原这部分内容:“当然可以看到的是,随着时间的流逝,每一天都更明显地证实了他(雷尼)的先见之明,尽管其他艺术家的画作随着时间的流逝而损失惨重,但他自己的画随着白色颜料发黄并获得了某种古色,能够将色彩还原成一种真实、令人满意的自然表象。与此同时,其他人的画作颜色过黑,在烟雾弥漫的昏暗之中虽然显得统一,但人们难以辨别和区分不同的颜色程度,比如半色调和高光。”但至少马洪也承认雷尼有“先见之明”。参见Denis Mahon, ‘Miscellanea for the Cleaning Controversy’, p. 466.

〔119〕Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 58.

〔120〕Paul Taylor, Condition, p. 220.

〔121〕提香没有留下关于他用色偏好的文献记录,库尔兹便从他最亲密的好友和伙伴的趣味入手:彼得罗·阿雷蒂诺(Pietro Aretino)不赞成绘画中艳丽的色彩,圣索维诺(Jacopo Sansovino)用一层黑漆覆盖在他的青铜雕像上,用以削弱作品的光泽。参见Otto Kurz, ‘Time the Painter’, The Burlington Magazine, Vol. 105, No. 720 (Mar., 1963), p. 94.

〔122〕Gianluigi Colalucci, ‘The Condition of the Fresco Prior to the Present Restoration’, Michelangelo: The Last Judgement - A Glorious Restoration, Trans. Lawrence Jenkens, New York: Rizzoli, 1999, pp. 119-130.

〔123〕同上书, p. 138.

〔124〕转引自Otto Kurz, ‘Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina’, p. 57.

〔125〕Helmut Ruhemann, The Cleaning of Paintings, pp. 53-54.

王佑佑 中国美术学院硕士研究生

(本文原载《美术观察》2021年第10期)

1

1